第214期博士沙龙:英语诗歌与现代性

12月16日晚,第214期博士沙龙在虹口校区图书馆举行。本期沙龙邀请到了来自杭州师范大学外国语学院的殷企平教授,殷教授在英国文学和西方文论研究领域颇有建树。当晚,殷教授以“英语诗歌与现代性”为主题,为大家带来了一场精彩纷呈的讲座,吸引众多听众到场,会议厅内座无虚席。

本次讲座由研究生部的汪小玲老师主持。在讲座正式开始前,她先介绍了新出台的国家社科项目课题,包括外国文学经典作家作品研究、文学与市场关系研究、文学翻译研究和比较诗学与文学方法批评研究等,同时还强调了自主学习和团队协作的重要性,鼓励在场的各位同学在研究上争取做到课题创新和方法创新。随后,汪老师介绍了当晚讲座主题,引导大家思考并讨论“现代性”的含义。

讲座正式开始后,殷教授首先解释了“现代性”的定义。很多人认为“现代性”是一种状态,一段时期,或者一种美学观念。 但本质上,“现代性”最简化的说法是:价值观的体系。它由启蒙运动发展而来;包含着宏大叙述(宏大叙述的关键词为理性主义、主体、真理、科学和进步)。对此,殷教授介绍这是“仁者见仁,智者见智”,但每个人的观点结合起来,就成了一个“consistent opinion”。殷教授用树状图的形式分享了他自己对于“现代性”定义的理解,“现代性”在哲学层面上分为两类,即“体系化的现代性”和“对位现代性”,而后者又包含了“浪漫主义”、“现代主义”和 “后现代主义”。 他认为“浪漫主义”、“现代主义”和“后现代主义”三者虽有所区别,但在本质上都是“现代性“的一种表现手法,是对“现代性”的翻新和改造。

有关“现代性”开始的时间,也存在着不同的说法。包括始于文艺复兴运动、宗教改革、地理大发现、商业主义的兴起、民族国家的诞生、金融体系的形成等等。对此殷教授向大家介绍了目前史学界的共识:“现代性”始于18世纪。因为18世纪所形成的哲学价值既继承了上述变革成果,又认可了当代仍具有的重要特征。殷教授认为:“我们现在仍然生活在‘现代性’上”。

随后,殷教授再次强调了“现代性”的定义,并对两种“现代性”作了简略总结,分别为西方文明史上的一个阶段和一种审美概念,这两者是互相冲突的。第一类 “现代性”的关键价值是进步,坚信科技有利、时间观念、盲从理性和实用主义,而第二类“现代性”的关键价值则在于想象的力量和平衡的生活方式等,殷教授介绍道。

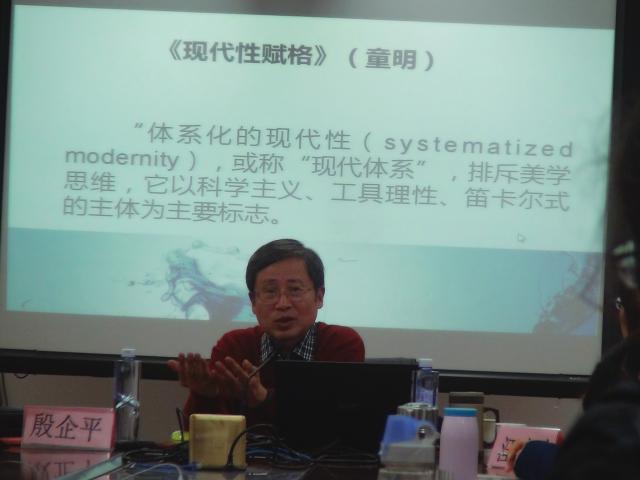

殷教授还向在场的同学们推荐了美国加州州立大学洛杉矶分校教授童明所著的《现代性赋格》。童明认为“现代性”是回答什么是现代价值、现代思维的哲学思想。殷教授非常认可此书中关于“现代性”的观点, 并在讲座中引用“体系化的现代性(systematized modernity),或称 ‘现代体系’,排斥美学思维,以科学主义、工具理性、笛卡尔式的主体为主要标志”等句子,帮助大家更好地理解“现代性”。此外,他还表达了对诺贝尔文学奖得主Octavio Paz 的作品Poetry and Modernity的欣赏。在此书中,Paz 写到“Modernity began as a critique of religion, philosophy, morality, law, history, economics,and politics. Criticism was its most most distinctive”。“如果说现代性有什么胎记的话,即为criticism(思辨)”,殷教授说。最后,殷教授告诉在场的各位同学要以多视角来看待“现代性”,审视当下的世界。

讲座持续了近两个小时,在稍后的提问环节上,同学们踊跃提问,殷教授一一耐心解答。作为学术界的大家,殷教授见解精辟、言辞幽默,对待学术度态谦逊,深深地感染了在场的每一位同学。本次讲座在同学们的热烈掌声中圆满结束。

(文/上外博士沙龙工作坊李梦绮

图/上外博士沙龙余桂茗)